本会の建築士受験対策講座は、中央省庁 県庁や我が国を代表する企業の研修に採用され、公立大学の社会人公開受験対策講座にも採用された実績を有しています。 |

||

|

|

|

-合格のための最重要な鍵!- 本年度課題の本質的な意味と対策

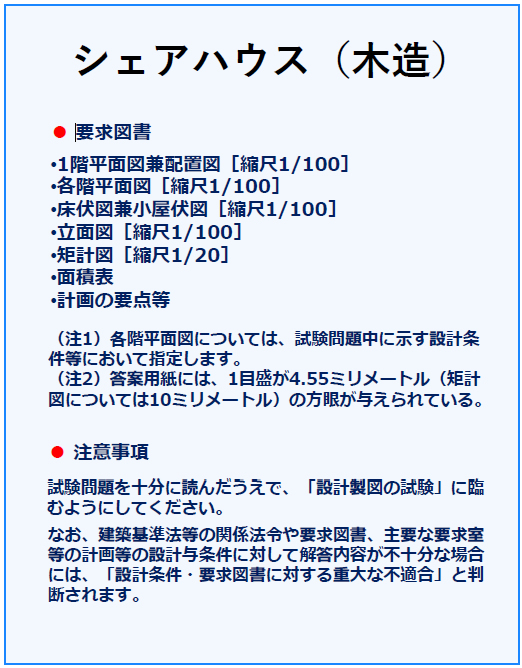

● 本課題の本質的な意味 令和7年度二級建築士設計製図試験の課題は、上記のように「シェアハウス(木造)」と発表されました。本年の課題は、予想通りの木造の課題となったものの、課題の「シェアハウス」にはやや違和感を持った方もおられるのではないでしょうか。その場合、その違和感は比較的近年の令和2年に「シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい」という同様の課題が出題されていることから感じられるのではないでしょうか。しかしながら、よく考えてみますと、本年の課題は、以前の課題の「シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい」に対して、単に「シェアハウス」であると言う点で異なる訳ですが、以上のことは、近年の設計製図試験の課題の傾向にも通じるものであると考えることができます。 すなわち、その傾向とは、例えば、従前の課題のような「趣味室のある専用住宅」や「将来の高齢化に配慮した専用住宅」のような付記がなく、単に「専用住宅」と近年出題されたことにより、課題としては一見単純化されたように見えても、その分、課題としての出題の内容の範囲が限定されることなく、非常に広くなる訳で、この傾向は昨年の課題「観光客向けのゲストハウス(簡易宿泊所)」にも見ることができます。すなわち簡易宿泊所は極めてシンプルな建物についての課題であると思われる反面、実はその課題の内容には極めて幅広いものが含まれているものとなっていました。 以上のようなことから、本年度の試験課題の「シェアハウス」は単に簡易共同賃貸宿泊所のような定型化された建物の内容に必ずしも限定されない、広範囲の内容を含む可能性のある、従来にも増して基本的な建築計画力を要する近年の試験の傾向に沿う課題であると考えることができます。 ● 本課題への対策 上記のように、本年度の試験課題「シェアハウス」そのものについても、必ずしも、従来の簡易共同賃貸住宅の枠にとらわれることなく、例えば、共同の食堂の他に、シェアハウスの住人のための交流室や交流ラウンジのようなものを含むものなのか否か、または、食堂が交流の場を兼ねるものなのか、またそれらの場は屋外のテラスと結ばれて屋外の空間と関連付けて計画すべきものか否か、更に昨年の試験課題の簡易宿泊所では、周辺地域と関連付けた広場や周辺住民との交流ラウンジ等、およそ簡易宿泊所という課題だけからは考えられない程に、広範囲の内容を含むものであったことにも留意しておく必要があります。 以上のように、本課題は、シェアハウスという極めて単純なものであるが故に逆に様々な要素を含む広範囲な内容の課題となり得るもので、従前のように、それらをいくつかのパターンとして覚えておくことを主眼とした勉強法では対応が困難な課題であるということができます。 設計製図試験の計画上の基本事項として、先ず建築法規上の防火、避難等に係わる規定や斜線制限に係わる規定等をしっかり理解することや省エネ設計に係わる基本事項等をしっかり理解しておくことが重要であることは申すまでもありませんが、上記のような傾向の課題については、様々な課題条件に着実に対応できるような基本的な建築計画力をしっかり身に付けておくことが極めて重要であるといえます。

建築計画において重要なポイントとなるゾーニングや動線についての考え方は、課題条件によって実に多種多様な場合がある訳ですが、その一方でそれらの根底となる考え方には、基本的にはいくつかの共通する考え方がある訳で、それらの共通する基本的な考え方を着実に身に付けていくことにより、多種多様な内容の課題にも適切に対応することのできる建築計画力を身に付けることが可能となります。

● 本会講座の特長 本会の講座は、設計(建築計画)及び製図についての着実な基礎力の養成から着実な合格力の養成を目指すもので、先ず建築法規上の防火、避難等に係わる規定や斜線制限に係わる規定等をしっかり理解することや省エネ設計に係わる基本事項等についての着実な理解力の養成を図るとともに、特に近年の試験の傾向から、合格のための重要な鍵となる建築計画力の徹底養成を図る内容となっております。 通学、通信講座ともに全く同一のカリキュラム、内容で、建築計画力の徹底養成のために、全ての課題について添削指導することとしており、また、通学、通信講座ともに全ての課題について建築計画上の考え方に重点を置いたWeb動画による詳細なサポート解説(各約150分)を配信することとしております。 着実な建築計画力の養成のためには、演習課題の内容のクォリティ(質)が極めて重要となるため、本会講座では、本会会員の日本建築学会賞受賞者をはじめとする第一線の建築家であるベテラン講師陣が、着実な建築計画力の養成を念頭に系統的、段階的に作成する課題から添削指導まで一貫して担当することとしております。 本会講座における各段階の演習課題の内容は、本試験課題の内容を徹底的に検討して作成したものであることにより、個々の演習課題の内容が本試験の課題内容と似たものとなることもあり得ますが、本会の講座はあくまでもパターン化した事項の記憶によるヤマを当てる式の勉強ではなく、着実な建築計画力の養成が合格へ至る最も重要で確実な道であるとの主旨から構成されております。

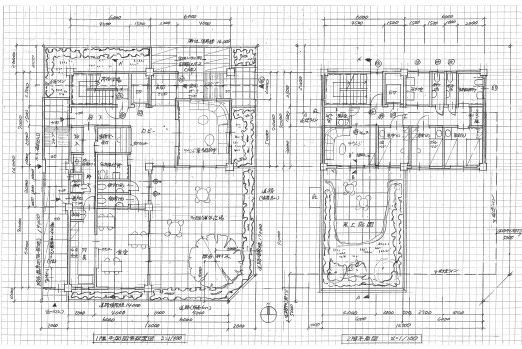

令和6年度「観光客向けのゲストハウス(簡易宿所)」の本試験課題に類似性の高かった、本会講座の演習課題の例(外部広場、交流ラウンジ等)

令和2年度「シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい」の本試験課題に類似性の高かった、本会講座の演習課題の例(LDKの構成、LDKと外部テラスの関連性 等)

● 御社の講座を今回初めて利用しました。これまで他社の製図通信講座や通学講座も受講しましたが、御社の講座の指導で明らかに優れていた点は、敷地内及び室内のゾーニングや動線で、これまでの敗因はその点だったと気づきました。また、各課題ごとに送信される動画解説も大変参考になり、今回3回目の受験で合格することができました。ありがとうございました。 ● 貴会の設計製図の通信講座を利用しましたが、貴会の通信講座では、全10課題の添削がとても丁寧で分かりやすく、また、演習課題は、計画の基本的なことから試験対策にまで十分に対応できる知識を、順を追って段階的に身につけることができる内容で、実際の試験でも、これらの内容で勉強したことで対応できました。また、各課題についてのWEB解説動画もとても参考になり、おかげさまで初受験で合格することができました。 |

||

| 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-2 内藤ビル401 一般社団法人全日本建築士会 | ||