本会の建築士受験対策講座は、中央省庁 県庁や我が国を代表する企業の研修に採用され、公立大学の社会人公開受験対策講座にも採用された実績を有しています。 |

||

|

|

|

-合格のための最重要な鍵!- 本年度課題の本質的な意味と対策

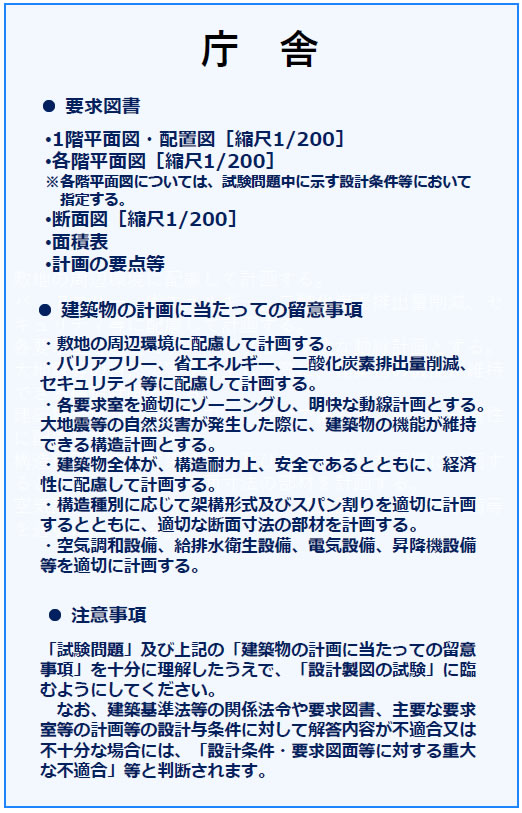

● 本課題の本質的な意味 令和7年一級建築士設計製図試験の課題は、上記のように「庁舎」と発表されましたが、課題の「庁舎」には、やや違和感を持った方もおられるのではないでしょうか。 その場合、その違和感とは、課題の内容が漠然としていて捕らえどころのないような印象を与えるもので、その違和感は、全く同様に昨年の課題の「大学」にも通じるものであり、実は近年の多くの課題に顕著に見られる傾向であるとも考えることができます。 すなわち、従前は例えば「緑豊かな吹抜け空間のある地域図書館」と出題されたものが近年は単に「図書館」と出題されたり、従前は「高齢者施設を併設した集合住宅」と出題されたものが近年は単に「集合住宅」と出題されたりするように、従前は課題の内容を具体的に示す付記がされていたものが、近年の課題では課題の内容を示す付記がないために、課題の内容が広く、捕らえどころのないもののように見えることになっていると考えられます。 この傾向は、本年の課題についても、平成2年には「地方公共団体の庁舎」と出題されたものが、本年の課題では単に「庁舎」と出題されていることにも見ることができます。 以上の近年の課題の多くのものに見られる課題の内容を具体的に示す付記がないということは、課題としては一見単純化されたもののように見えても、課題に付記のない分だけ課題としての出題の内容の範囲が限定されることなく、非常に捕らえどころのないように広くなるわけで、以上のことは昨年の課題の「大学」にも全く同様に見ることができます。 昨年の課題のように単に「大学」というだけでは、大学に含まれる実に様々な大学の施設の一体どの施設が試験の課題として出題されるか全く見当もつかないくらいで、従来のように課題の付記を手がかりに本試験の出題の内容を予想することが非常に難しくなってきていると言えるわけで、昨年の試験の課題では、駅前広場に隣接する大学のサテライト施設という、単に「大学」という課題名だけからは予想しがたい内容のものが、本試験課題として出題されました。 (本会の講座では、演習課題に本試験課題と同様の大学の駅前サテライト施設が含まれていましたが、本会講座では、時には演習課題が本試験課題と似た内容のものとなることもありますが、後述のように本会講座は本試験課題のヤマを予想することを主眼としているものではありません。) 以上から、改めて本年度課題について少し厳密に考えてみますと、まず何故本年度の課題は「市庁舎」や「町役場」ではなくて「庁舎」なのかという疑問が生じます。「庁舎」は市の庁舎や町役場に限らず、国や自治体等の全ての官公庁の建物を指し、各中央省庁や都道府県の行政機関の建物、裁判所や法務局、税務署、警察署、消防署等々、実に様々な官公庁の建物が対象となるからです。 以上のように本年度課題の「庁舎」の対象範囲の建物は、本来、とてつもなく広範囲なものとなるわけですが、他方、実際の本年度の本試験課題は、やはり市庁舎や町役場となる可能性も極めて高いと考えられます。ただし、その場合、課題の対象となる市庁舎や町役場は、例えば、市民や町民の交流のための交流センターや外部の広場等、従来になく豊かな交流ゾーンを備えたものであるなど、既存の市庁舎や町役場の概念を超えたものとなる可能性も高いと考えることができます。 ● 本課題への対策 以上のように、本課題は、「庁舎」という極めて漠然としたものであるが故に、付記による課題の内容の範囲に制約のない様々な要素からなる広範囲な内容の課題となり得るもので、それらをいくつかのパターンとして覚えておくことを主眼としたような従来の勉強法では対応が困難な課題であるということができ、以上のような傾向の課題については、様々な多種多様な課題条件に着実に対応できるような基本的な建築計画力をしっかり身に付けておくことが極めて重要であるといえます。 設計製図試験の計画上の基本事項として、まず建築法規に係わる規定等をしっかり理解することや省エネ設計に係わる基本事項等をしっかり理解しておくことが重要であることは申すまでもありませんが、上記のような傾向の課題については、様々な課題条件に着実に対応できるような基本的な建築計画力をしっかり身に付けておくことが極めて重要であると言え、実はこのことが本来の設計製図試験の目的であるとも考えられます。 建築計画において重要なポイントとなるゾーニングや動線についての考え方は、課題条件によって実に多種多様な場合があるわけですが、その一方でそれらの根底となる考え方には、基本的にはいくつかの共通する考え方があるわけで、系統的に厳選された演習課題により、それらの共通する基本的な考え方を着実に身に付けていくことにより、多種多様な内容の課題にも適切に対応することのできる建築計画力を身に付けることが可能となります。 上記のような課題の本質的な意味を理解し、それに沿った適切な対策を進めることが最も効果的な合格の鍵となると考えられます。 ● 極めて広範囲の内容を含む課題となる可能性 ▼

● 建築基準法等、関係法令の理解 ▼ ● 建築計画において重要なポイントとなるゾーニングや動線等、諸々の試験課題に共通する基本的な考え方を着実に身に付けることにより、多種多様な内容の課題への適切な対応力を徹底養成! ● 本会講座の特長 本会の講座は、設計(建築計画)、計画記述及び製図についての着実な基礎力の養成から着実な合格力の養成を目指すもので、まず建築法規上の規定等をしっかり理解することや省エネ設計に係わる基本事項等についての着実な理解力の養成を図るとともに、特に上記のような近年の試験の傾向から、合格のための重要な鍵となる建築計画力の徹底養成を図る内容となっております。 通学、通信講座ともに全く同一のカリキュラム、内容で、建築計画力の徹底養成のために、全ての課題について添削指導することとしており、また、通学、通信講座ともに全ての課題について建築計画上の考え方に重点を置いたWeb動画による詳細なサポート解説(各約150分)を配信することとしております。 着実な建築計画力の養成のためには、演習課題の内容のクォリティ(質)が極めて重要となるため、本会講座では、本会会員の日本建築学会賞受賞者をはじめとする第一線の建築家であるベテラン講師陣が、着実な建築計画力の養成を念頭に系統的、段階的に作成する課題から添削指導まで一貫して担当することとしております。 本会講座における各段階の演習課題の内容は、本試験課題の内容を徹底的に検討して作成したものであることにより、個々の演習課題の内容が本試験の課題内容と似たものとなることもあり得ますが、本会の講座はあくまでもパターン化した事項の記憶によるヤマを当てる式の勉強ではなく、着実な建築計画力の養成が合格へ至る最も重要で確実な道であるとの主旨から構成され、着実な実績をあげております。 ● 御社の講座を今回の受験で初めて受講しましたが、それまで受講した講座はどちらかというと、合格のための受験テクニック上のことに重点が置かれていました。御社の講座では受験テクニック上のことに偏ることなく、エスキースの基本的なポイントをしっかり学ぶことができました。また、各課題についての詳しい動画解説もとても役立ち、今回はお陰様で、カド番で合格できました。 ● 設計製図講座を貴会の通信講座で受講しましたが、添削がとてもすみずみまで丁寧で、また質問にも分かりやすく丁寧に回答していただき、おかげさまで建築計画の力をしっかりと身につけることができました。また、WEBによる各課題についての解説もとても参考になり、合格につながったと思っています。ありがとうございました。 ● 低額の費用ながら、課題は充実しており、毎回の添削もきちんと見て頂きました。特に課題10は、本番に近い課題(駅前のホール併用5層タイプ)であったため、当日課題を見て、安心して取り組むことができました。別案で免震構造のプリントが添付されており、それも事前に学習しておいたことが今になってみると良かったと思っております。 ● 初受験で何もわからない状態でのスタートでしたが、親切なメール質疑対応や講義を通じて、設計の本質的な考え方など多くを学ばせていただきました。他の資格学校では機械的な解き方を徹底してたたき込むイメージがありましたがここでは基本的な進め方プラス課題に応じてどの様に臨機応変に考えるかといった部分も学べたのが良かったと思います。また、実務をされている講師の為、実際の設計における考え方も学べ、利用者がどう動くか、使い勝手はどうかなど意識しながらプランを進めていけたのが合格につながったと思います。 |

||

| 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-2 内藤ビル401 一般社団法人全日本建築士会 | ||