本会の建築士受験対策講座は、中央省庁 県庁や我が国を代表する企業の研修に採用され、公立大学の社会人公開受験対策講座にも採用された実績を有しています。 |

|

|

|

建築物の計画に当たっての留意事項

注意事項

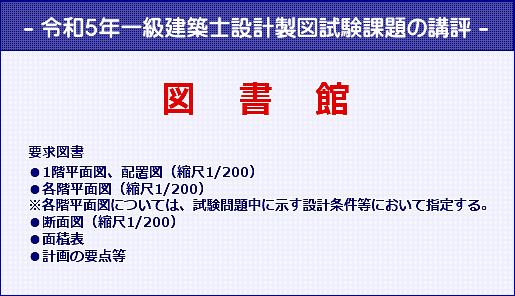

「試験問題」及び上記の「建築物の計画に当たっての留意事項」を十分に理解したうえで、「設計製図の試験」に臨むようにしてください。 課題の解説 ● 令和5年度の一級建築士設計製図試験の課題は、図書館と公表されましたが、図書館は知的情報の場として、交流の場として、地域コミュニティの一翼を担う施設として、近年の課題の傾向である、高い社会性を有する施設の延長線上にあるものと言えましょう。 ● 試験の課題として、図書館に関するものとしては、平成4年に「アトリウムと小ホールをもつ地域図書館」、平成9年に「緑豊かな吹き抜け空間のある図書館」、平成24年に「段床形式の小ホールのある地域図書館」と出題されており、正に試験の課題の定番の一つと言えるものですが、本年の課題では従来の図書館についての課題のような付記が一切なく、単に「図書館」として出題されているのが、極めて大きな留意点となっています。以上のような傾向は、一昨年の「集合住宅」、昨年の「事務所ビル」でも見られるものですが、徐々にその傾向が明確に定着してきたように考えられます。 ● 本年の課題の「図書館」については付記がなく、どのような図書館が試験の課題となるか予測が困難である訳ですが、その一方で、試験の課題となる可能性が高い図書館としては、規模や地域との関連からやはり中規模の地域図書館となる可能性は非常に高く、また、採点の目安として、建築計画上の評価がはっきり区分できる特別な要素(小ホール、吹抜け、屋上庭園等)が付加されたものとなる可能性が非常に高いと考えられます。但し、本年の課題については、従来のような特別な要素についての付記がないため、特別な要素としてどのようなものを含むものか予測のできない、非常に広範囲な課題となっている訳です。 ● 従来のように図書館についての付記がある場合は、それだけ課題条件が狭められ、課題についての準備をそれだけ効率的に進められることになる訳ですが、今回の課題のように付記がないということは、それだけ課題条件についての範囲が極めて広く、従来のように単に付記された条件の図書館について何パターンかの練習課題をやって覚えておくというような勉強法では充分に対応することはできないこととなります。 ● それでは、本年のような課題についてはどのような勉強法が最も効率的なのでしょうか。結局、本年のような範囲の特定できない広範囲の課題に対しては、どのような課題にも共通する基礎的、基本的な建築計画力をまずしっかり身につけ、更に個々の特有の課題条件に対応できる応用力を身につけるということが唯一、最も効果的な対策になります。 ● 以上は、設計製図試験ですから当然、設計力と製図力を評価する試験であることは無論のことながら、従来にも増して建築計画力に重点を置いた試験になってきたともいえると考えられます。 ● 図書館は、過去の課題としても取り上げられているように、実に様々な種類、性格と様々な建築空間の組み合わされた建物である訳ですが、それらに共通する基本的な計画力や特別な要素の付加された個々のバラエティに富む空間への応用力は、厳選された課題による課題演習と適切な講師による添削指導により着実な合格力を身に付けることが可能となります。 ● 従来より本会の講座では、前半は基礎的条件による課題の演習に重点を置き、後半は応用力を要する条件による課題(特別な要素の付加された課題等)の演習に重点を置いております。結果的に、応用力を要する条件の演習課題が本試験課題と類似性の高いものとなることも高い確率でありますが、特に今回の課題のように試験課題として発表されている図書館についての付記がなく、図書館の基本的な条件ともいえるものが不明である以上、どのようなものであっても対応が可能なように、あくまでも着実な建築計画力を身に付けておくことが合格への最も確実な道であるといえます。 ● 本会講座では、厳選された課題による全課題徹底添削指導(1課題について何回でも添削可)により、本年度課題による設計製図試験においても着実な合格力の養成による高合格率を目指します。 |

|

| 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-2 内藤ビル401 一般社団法人全日本建築士会 | |